導演 Wes Anderson 是這麼形容 Bill Murray 的:「其他人一聽到得穿緊身衣,就趕緊練身體,只有 Bill Murray 覺得他就是可以頂著一肚子肥油直接上場」。

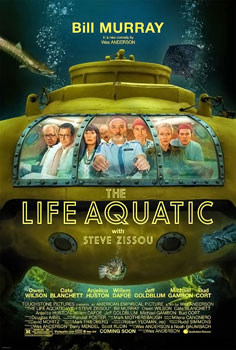

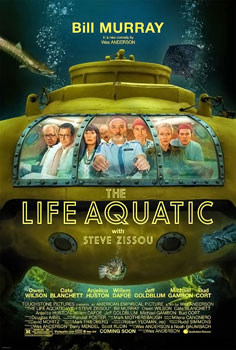

約莫一個月之前,不小心因為某一部 DVD 的片頭廣告(好幾首不是 David Bowie 唱的 Ziggy Stardust 的歌,後來看了電影才知道,是葡萄牙文改編版!),讓我們去租了 Wes Anderson 的 The Life Aquatic with Steve Zissou,台灣譯為《海海人生》。真是非常棒,讓人豎起兩根或四根姆指的 kuso 電影。

好像也不能只用 kuso 來形容 The Life Aquatic。不然這麼說吧,這真是一部很有深度、智慧型的 kuso 電影。

據說 Wes Anderson 籌畫了十四年,才拍成這部獻給 Jacques-Yves Cousteau 的電影,IMDB 上說了很多,wikipedia 也有不少,DVD 裡更是收錄很多必看的精彩訪談。看到訪談裡出現的 Wes Anderson,瞬時覺得,果然長得就像會拍這種電影的導演兼編劇呀。

時間過了一個月,好像什麼都不記得了(我覺得看完這部電影一個月之後,給我的最大教訓就是,有什麼感想還是反應,三兩天之內不寫下來,就什麼都沒了。還記得那時剛看完 The Sin City,覺得很不賴,隔天再看 The Life Aquatic,就把 Sin City 全忘光光了)。現在還殘存的印象,就是彩色海馬啦、頭上掛著頭燈的海龜(還是什麼瞎掰的海底生物,某位碩果僅存的定格動畫「大腳」Henry Selick[?] 說,「我們就是沒有什麼專業的知識,如果要看那種專業的影片,Discovery 多的是嘛」)、竟然真的只有跑龍套的 Noah Taylor、搶戲搶得超棒的 Willem DaFoe、拿著吉他猛翻唱 David Bowie 歌曲的巴西小帥哥 Seu Jorge,以及 Team Zissou 非常酷的隊員制服。還有,Wes Anderson 寫的對白非常屌。

前兩天又看了另一部 Bill Murray 的片,Broken Flowers,台譯《愛情不用尋找》。這好像是我有印象以來,第一次有機會看 Jarmusch 的「院線片」(其實好像還有上個世紀的 Dead Man,非常非常棒的 Dead Man)。Bill Murray 在這兩部電影裡,剛好都有一位見都沒見過的兒子突然(要)出現。不過兩相比較之下,我覺得身為海洋學家兼紀錄片導演的 Steve Zissou 這個角色,要酷多了。(順道一提,Julie Delpy 真是老得嚇人,而 Six Feet Under 裡的 Ruth 阿姨 Frances Conroy 出場時,也讓人嚇一大跳,但後來想想,最嚇人的應該是 Julie Delpy 看起來,簡直是可以和 Frances Conroy 阿姨演同輩的人囉。)

關於 Broken Flowers,我自己的評價是,一直到最後一幕,才忽然感覺到,嗯,還好,還是 Jarmusch 的電影。朋友的評價是,「其實不難看呀,不過,好像租 DVD 回家看就好了嘛」。